近日,院蚕业所牧业研究中心团队在国际期刊《BMC Genomics》(IF=3.7,中科院2区TOP期刊)在线发表了题为“Phenomics, RNA sequencing and weighted gene co-expression network analysis reveals key regulatory networks and genes involved in the determination of seed hardness in vicia sativa”的研究论文。该研究利用多组学技术首次阐明了支撑野生型箭筈种子硬实(休眠)的物理决定因素和关键候选基因,为箭筈豌豆遗传改良提供了重要靶点。

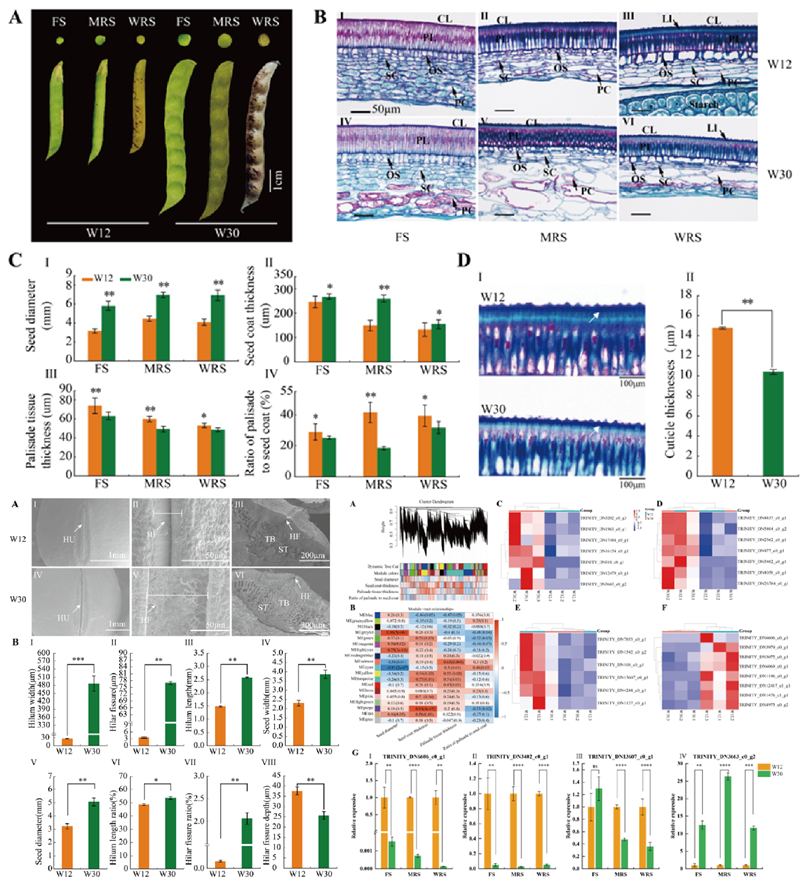

箭筈豌豆(Vicia sativa)又名救荒野豌豆,在我国有广阔的野生分布,是重要的饲、肥、生态兼用豆科植物,饲喂价值和生态价值极高。野生型箭筈豌豆遗传多样性丰富,因其荚粒数多、繁殖效率高和更强的耐贫瘠等特性对栽培品种改良具有重要利用价值。然而,种子硬实严重阻碍了其在种质资源改良中的应用,潜在的生理和分子调控机制仍然知之甚少。本研究发现,野生型种子相较于栽培型具有更厚的角质层、更高的木质素含量以及更窄的种脐结构,这些物理特性显著增强了种子硬度。转录组分析进一步鉴定出3个关键候选基因(TRINITY_DN3402_c0_g1、TRINITY_DN13607_c0_g1和TRINITY_DN6606_c0_g1),它们参与乙烯信号通路和细胞壁强化过程。表达模式分析及外源乙烯处理验证了这些基因在调控种子硬度及发芽中的作用。

院蚕业所王红林助理研究员为该论文第一作者,杜周和研究员为该论文的通讯作者。本研究得到院“1+9”揭榜挂帅项目(1+9KJGG008),四川省财政自主创新专项(2022ZZCX086)等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1186/s12864-025-12138-z

(院蚕业所 王红林撰稿;张浩仁校对;刘刚审核)