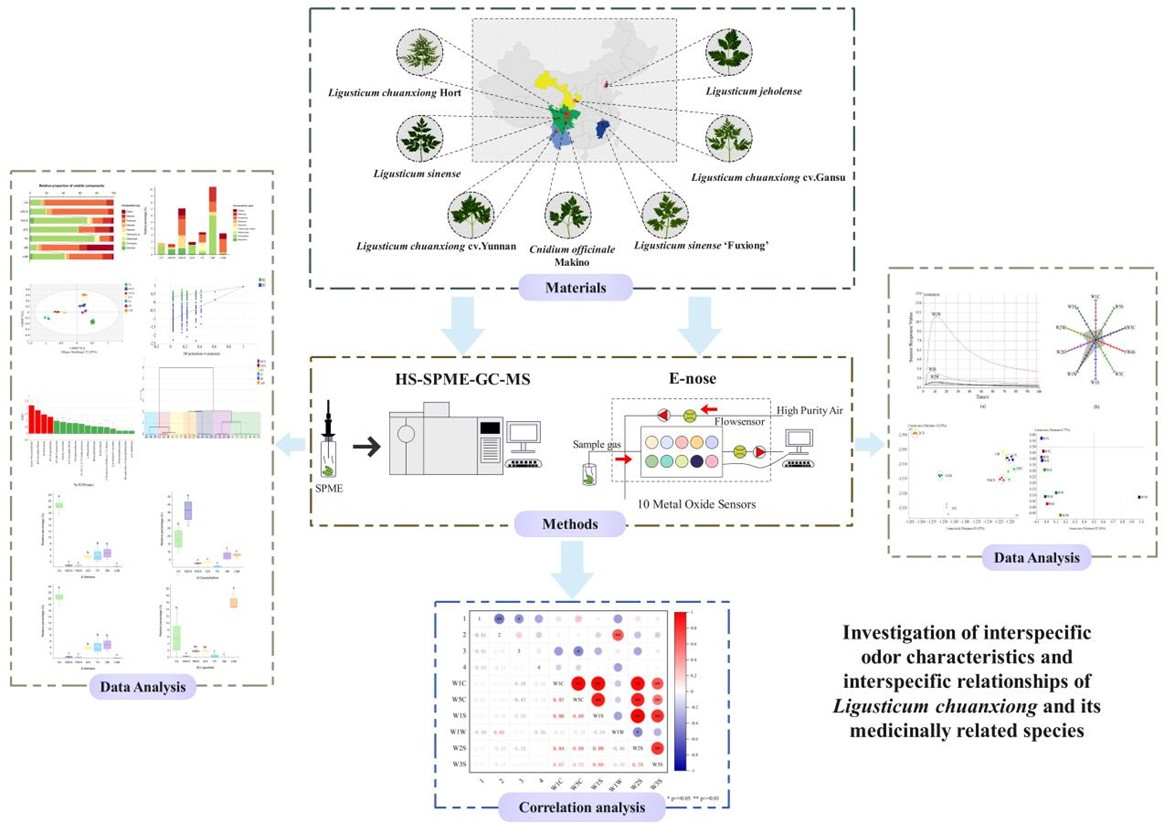

近日,院经作所中药资源团队在线发表了题为“E-Nose and HS-SPME-GC-MS unveiling the scent signature of Ligusticum chuanxiong and its medicinal relatives”的研究论文。文章从代谢物角度深入探讨了川芎及其药用近缘种的起源与演化,成功运用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术(HS-SPME-GC-MS)结合电子鼻技术(E-nose),对不同产地的川芎、甘肃川芎、云南川芎、日本川芎、抚芎、藁本和辽藁本的挥发性成分及香气特征展开系统分析。

研究共鉴定出118种挥发性成分,筛选出新蛇床内酯、β-石竹烯、β-瑟林烯、藁本内酯等8个关键成分,为进一步探究川芎及其近缘物种的化学组成差异提供了基础资料。通过分层聚类分析,样品被分为两大类群,其中川芎、藁本、辽藁本和甘肃川芎聚为一类,且川芎与藁本的气味成分最为接近,提示两者在代谢途径与演化关系上具有更高相似性。同时,研究发现川芎及其药用近缘种的气味差异主要体现在传感器W1W和W1S上;联合分析表明,传感器W1W与差异挥发性成分β-石竹烯之间存在显著正相关,这显示出其在区分近缘物种中的潜在价值。这些研究成果为阐释川芎在属内的系统地位和起源提供了新的科学依据。

院经作所联合培养研究生徐皖菁为该论文的第一作者,徐正君研究员和彭芳副研究员为该论文的共同通讯作者。该研究受四川省育种攻关专项(2021YFYZ0012)、国家中药材产业技术体系(CARS-21)、中央本级重大减支项目“名贵中药资源可持续利用能力建设项目”(2060302)等资助,研究成果发表于国际期刊《Frontiers in Plant Science》(SCI收录,中科院二区,IF=4.8)。

原文链接: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1476810

(院经作所中药材资源组彭芳、张秦 撰稿;张骞方 校对;张小红 审核)